赤穂浪士討ち入りの日はいつ?

元禄15年12月14日は赤穂浪士の討ち入りの日とご存じの方が多いでしょう。ところが中には12月15日と言われることがあります。何かの間違いなのでしょうか。

討ち入りの時に吉良邸玄関脇に竹竿に結びつけた浅野内匠頭家来口上には「元禄十五年十二月 日」と書かれていることが多いのですが、中には「十二月十四日」や「極月 日」となっているものもあります。多くの書籍や講談でも14日となっているので14日で間違いないと思われますが・・・。

12月14日に吉良邸で茶会が開かれるので上野介はその夜は国へ帰らず邸宅に泊まるはずであるとの情報は、忠臣蔵でも大きな見せ場になっています。討ち入りはその夜しかないと考え、実行されました。討ち入れ時刻は、暁七ツや寅の上刻と書かれているものが多いので午前4時頃と思われます。

江戸時代でも1日の始まりは暦の上では午前0時(正子:しょうし)でしたが、人々の意識の上では明六つ (夜明) と考えられていたので、「12月14日は赤穂浪士の討ち入りの日」となっています。

これを今の暦(西暦:グレゴリオ暦)にすると、1日の始まりは午前0時なので討ち入りは1703年1月31日となります。これを当時の暦である太陰太陽暦にすると元禄15年12月15日になります。これが討ち入りの日が二つの日になる原因です。

江戸城松之大廊下で浅野内匠頭長矩が吉良上野介義央に対して刃傷に及んで即日切腹となりましたが、その日は元禄14年3月14日とのことです。討ち入りの日が元禄15年12月14日とすれば、この間の期間は1年10ケ月丁度となります(閏月があります)。しかし、今の暦での日数の計算をすると異なってきます。元禄14年3月14日はグレゴリオ暦では1701年4月21日で、元禄15年12月14日は1703年1月30日となります。この間の日数は1年9カ月9日となります。現在とは各月の日数が異なることによるためです。

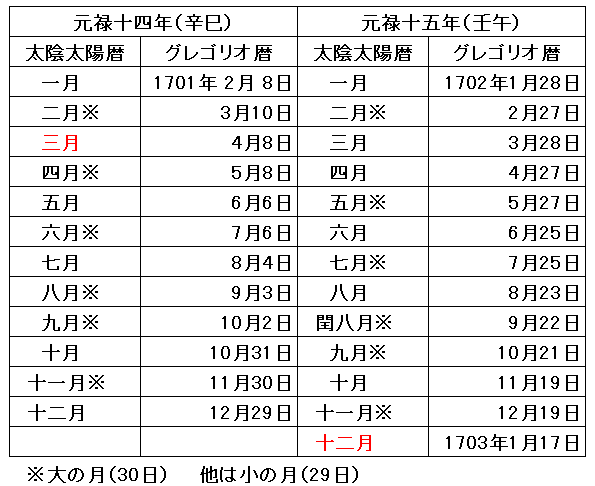

太陰太陽暦では、大の月(30日の月)と小の月(29日の月)があり、どの月が大の月でどの月が小の月となるかは年毎に変わります。さらに年によっては閏月(うるうづき)があり、1年が13ケ月になります。元禄14年には閏月はありませんでしたが、元禄15年には閏8月がありました。このようなことから月日の計算は慎重に行わなければならないことが分かります。

なかなかややこしいですが、次の表を見ると分かり易くなります。

太陰太陽暦とグレゴリオ暦の換算

(太陰太陽暦の各月の1日はグレゴリオ暦の何日になるか)